1.8亿年前天文谜题, 南古所科学家在远古地层“挖”出答案

发布日期:2025-07-05 17:42 点击次数:197

依靠现代超级计算机和高精度的数值模型,天文学家能够预测6000万年内的行星轨道演化,但突破这一时间限制,必须依靠地质记录的反演研究。近日,中国科学院南京地质古生物研究所领衔的国内外研究团队发布最新研究成果,为1.8亿年前的太阳系混沌行为提供关键证据。成果于北京时间7月1日在国际著名综合期刊《美国科学院院报》(PNAS)发表。

在太阳系中,各行星不仅受到太阳引力影响,绕着太阳公转,还因行星间的引力共振导致太阳系呈现混沌特性(混沌是指没有任何规律可循的无常运动,类似于《三体》中人们无法预料三颗太阳的运行规律)。

研究首次发现,约1.8亿年前的全球快速升温事件(也被称为Jenkyns事件、托阿尔期大洋缺氧事件)与火星-地球超长偏心率吻合,其间全球变暖可能放大了海洋或深水湖泊环境中超长偏心率调制的碳波动。

地球轨道参数(偏心率、岁差和斜率)受太阳系内行星引力相互作用影响,呈现周期性变化。其中,火星与地球的引力作用导致的超长偏心率周期(现为240万年),极易受到太阳系混沌行为的影响,周期值变化可达数百万年。

“这些地球轨道参数变化通过调控地表日照量,直接影响全球气候变化,并在沉积地层中留下记录。因此,通过分析沉积底层,就能找到对应的火星-地球超长偏心率周期变化,继而反推出当时的太阳系混沌行为。”南古所副研究员房亚男介绍。

据悉,如今的准噶尔盆地以干旱戈壁为主,然而在晚三叠世至早侏罗世,这里是一个大型浅水湖泊系统,位于潘吉亚超级大陆高纬度地区,保存有比较完整的中新生代陆相沉积记录。研究团队对准噶尔盆地早侏罗世晚期三工河组陆相沉积地层开展了多学科综合研究,发现其中有机碳同位素中记录了160万年的火星-地球超长偏心率周期。

准噶尔盆地郝家沟剖面三工河组野外工作照片

研究员沙金庚进一步解释,这一周期通过调控全球可交换碳库,驱动大气CO2碳同位素组成周期性波动,最后被准噶尔盆地当时的浅水湖泊系统中的陆地高等植物记录下来。

再结合已识别出的晚三叠世180万年和早侏罗世早期240万年周期,研究显示火星-地球超长偏心率周期在中生代早期经历了显著变化,为深时太阳系混沌行为提供了关键证据。

研究团队还精确限定了Jenkyns事件在三工河组中的地层位置,并将其天文年代标尺与全球多个经典Jenkyns事件剖面进行了高精度对比。三工河组Jenkyns事件层位Classopollis孢粉高度富集,这表明当时准噶尔盆地气候干旱且高温,可能与开鲁-菲拉超级火山喷发引发的全球气温升高相关。研究发现,三工河组Jenkyns事件正好对应一个160万年超长偏心率周期引起的碳同位素负偏期,但其表现出的有机碳同位素波动远低于传统海洋或深湖记录中的异常值,只是多个超长偏心率周期引起的全球碳波动中的一个。这一现象表明,Jenkyns事件期间全球变暖可能放中大了海洋或深水湖泊环境中超长偏心率调制的碳波动,而处于浅水环境的准噶尔盆地,可能更加真实的反映了当时碳循环的本质状态。

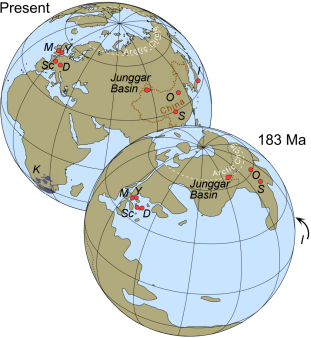

现今和早侏罗世准噶尔盆地位置图

本研究为限定深时太阳系混沌行为,过滤有效的天文解决方案,检验行星初始位置和验证重力模型提供了重要线索,同时,揭示地球外力(轨道)和内力(构造运动—超级火山喷发)对地球碳循环与气候的影响提供了重要证据。研究成果有助于揭示深时全球变暖事件的机制和过程,进而深化我们对未来气候变化的理解。

本研究得到国家自然科学基金和中国科学院的共同资助。

南京日报/紫金山新闻记者张安琪